时代在照唤,使命在前;“乡”约盛夏,即刻出发,“践知”团队的观察实践活动正在进行中!

为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,引导和帮助广大青年学生在社会课堂中“受教育、长才干、作贡献”,争做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。7月12日,“践知”团队在团总支书记王小宇老师的带领下,以“中国过去、现在和未来的发展”为主线继续见识眉山城乡文化的点滴发展。

第四站,团队来到了位于仁寿县县城中心的奎星阁。奎星阁始建于清乾隆元年,是历朝借以标志文明的重要建筑,有着“读书人的圣地”之称,现今已成为仁寿县城的著名历史景观之一。登楼眺望,仁寿新老城的景观尽收眼底,令人心旷神怡。

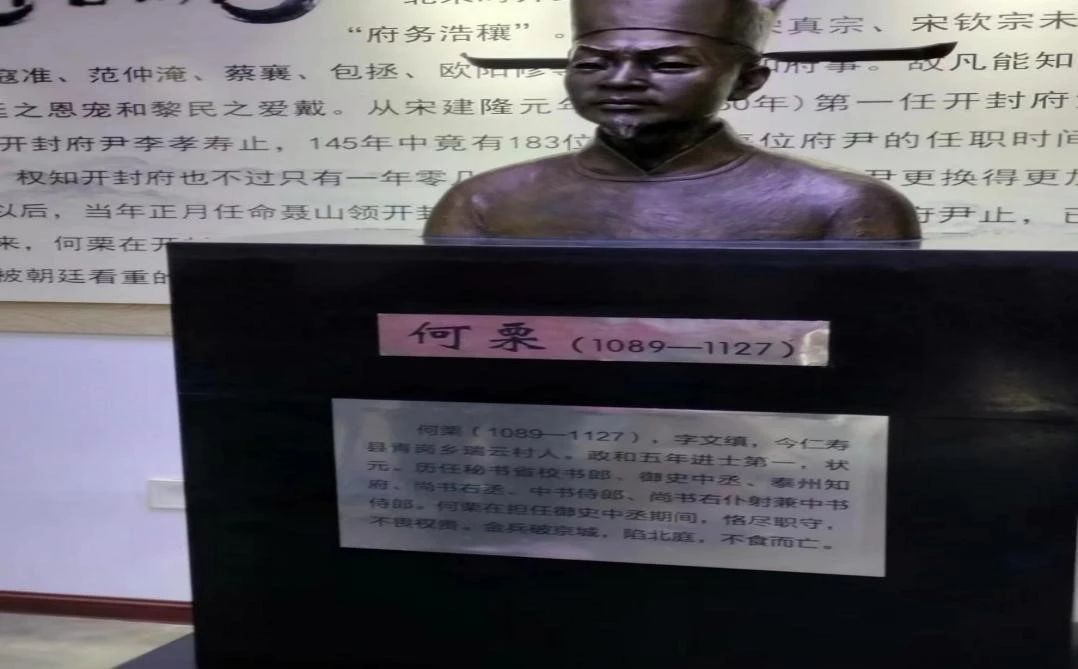

奎星阁下建有纪念馆,馆内讲述的是北宋丞相何栗的相关事迹。何栗,是一位不屈不挠,英勇爱国的忠臣。金军破城,时任北宋宰相的他被俘,面对国破君虏、生灵涂炭之局面,何栗自觉回天无力,悲愤至极,乃于建炎二年绝食而死,年仅三十九。在被俘押送期间,何栗看见破碎的河山、流离失所的百姓,更坚定了他宁做大宋鬼,不做金人囚的必死决心。在死前留下了绝笔诗“念念通前劫,依依返旧魂。人生会有事,遗恨满乾坤!”

继续出发第五站-红色展览馆。作为仁寿县首个红色藏馆,该馆以弘扬革命文化,赓续红色血脉为主题,陈列了红军长征、抗日战争、抗美援朝等时期的相关藏品1万余件。在馆中我们遇到了—位退役军人——彭亚敏爷爷,在与他的交流中,我们了解到藏馆开办的历史沿革:藏馆由“红色藏品进校园”志愿者服务团队组建,其核心的组织者就是红藏馆的卢馆长,为了建立这座展馆自己掏钱租房,带领志愿者们跑遍四川,从民间收集了大量珍贵的藏品。卢馆长的事迹让我们钦佩不已,系列藏品也让我们仿佛回到那段历史,切身感受到革命战争年代先烈们可歌可泣的光辉故事。

实践的第六站,团队来到陶艺传习基地进行参观学习。仁寿县陶艺传习基地,是四川省第一批非遗项目体验基地,其彩陶的制作技艺源远流长,至今有上千年的历史。一抔泥土入火涅槃,出落成流光溢彩的陶器,一遍遍打磨和施釉,造就传世的泥塑传奇。仁寿陶艺,就是这样一种艺术瑰宝,在中国工艺百花园里绚丽绽放,千百年的匠心传承,才造就了如今的仁寿陶艺。仁寿陶艺闻名于世,离不开世代手艺人的匠心锻造。他们用一块泥巴,一把泥塑刀,将仁寿陶艺这项非遗文化永久刻进历史。

近年来,仁寿多措并举,大力推进全县非物质文化遗产保护工作。广泛开展非遗传习活动、非遗项目进校园等活动,让传统文化深入人心,让工匠精神发扬光大。陶艺传习基地的建设,也让仁寿陶艺这门工艺以喜闻乐见的方式走进日常百姓生活中。

在基地参观学习的过程中,我们十分荣幸地遇到了省级非遗-仁寿彩陶传承人蔡中云老师。蔡中云老师从事陶艺制作已有40多年,一直坚持用手中的泥巴、泥塑刀,将仁寿陶艺发扬光大。蔡老师在陶艺上有着极高的造诣:1999年参与制作澳门回归瓶,并被澳门政府收藏;2000年参与制作了一对高1.8米梅瓶,被马来西亚总统府收藏;2018年,彩陶作品《如意瓶》在第十四届中国(深圳)国际文化产业博览交易会上获得“中国工艺美术文化创意奖”银奖;多次参加省、市、县艺术节、非遗等各种展演活动。

蔡老师十分热情地向我们介绍了陶艺基地的情况并邀请我们一起体验了一些基础的陶艺制作:泥条盘筑、拉胚机等环节。在体验制作的过程中,我们感受到了陶艺的魅力,一块小小的泥团在不同的人的手中都能焕发不同的光彩,同时我们也深刻地体会到了陶艺制作的艰辛,那些在老师手中无比简单的动作一到我们手上就变了样子,可见陶艺制作对制作者的技术要求十分过硬。

小小的陶泥,承载了博大的文化。作为这门非遗手艺的传承人,蔡中云老师也一直致力于从充满烟火气的生活中获取灵感推动仁寿彩陶的创新发展,创办陶艺传习的公益基地,让更多的人能体验陶艺制作带来的快乐与价值,推动陶艺这门传统手艺的传承与发展。

到基层中去,到实践中去,到人民中去,习近平总书记鼓励青年大学生要到实践中去,与人民群众一道,只有这样才能更好地实现自我。此次三下乡跟随总书记的脚步去到了眉山永丰村、三苏祠、陶艺传习基地、奎星阁、红色展览馆等地,我们看到了人文历史与现代文明的交相辉映,体悟到了眉山发展变化的点滴印记,感受到了治蜀兴川下的眉山力量。

奋斗是青春最亮丽的底色,行动是青春最有效的磨砺,以青春奔赴万丈光芒,让点点微光点亮眉山过去、现在和未来的发展,“践知”一路凯歌前行!